很多同學吐槽表示CFA notes看完就忘記了,看一本書,上一門課,背幾個單詞... 總是很快就忘記了,做筆記也沒用,是我的記憶力真的太差了,還是我用的方法不對?這是很多CFA考生的煩惱。下面是比較經典的學習方法可以幫助到各位;

有沒有什么有效的記憶方法能學了不忘?傳說中的背七遍就一生不會忘的方法管用嗎?諧音和視覺聯想背單詞真的能記住嗎?我會忘記,是不是說明我重復得不夠多?......

很多情況下人并不清楚什么記憶力策略真正有效,我們時常混淆了“表現”和“學習”,生怕忘記。但忘記,恰恰是學習的開始。

先拋結論

表現 (performance) 是當下你記住了多少,學習(learning)是持久地記住并使用知識,表現和學習是兩個可以被分隔的概念,有效的記憶策略可能損害當下的表現,卻幫助真正的長期的學習。忘記是形成有效長期記憶的重要組成部分。

最重要的,學習應當是困難的。

詳細解讀

1.“表現”不等同于“學習”根據相關研究,表現和學習是兩個迥然不同的概念

表現:當下或短時間內,對內容的掌握和記憶

學習:習得相對永久的理解上的改變,形成持久的、能夠被靈活運用的記憶

人們經常陷入的誤區是,表現等同于學習:如果當下沒有記住沒有理解,說明沒有有效地學習到一樣東西,但事實卻不是這樣的。這樣的誤解會導致我們采取能即時取得好的當下表現的記憶策略,舍棄讓我們感覺到困難的策略,最終傷害了真正的學習。

比如說,重復讀可以讓我們感覺知識都很熟悉,很流暢,學完馬上測試自己也能讓我們覺得自己掌握得還不錯,但是這種熟悉感和掌握感僅僅是因為我們剛剛才看過這些知識,所以記憶猶新。但這些這些知識并沒有形成有效的根基,所以會被迅速地忘記,不能形成有效的長期記憶。相反,當我們費勁地去想記起某個信息,甚至得到一個錯誤的答案,這樣困難的努力和錯誤反而更能加深長期的記憶力。

2.忘記是形成有效長期記憶的重要組成部分記憶分兩個步驟,儲存 (storage) 和提取(retrieval)。

Bjork lab提出記憶的儲存強度 (storage strength) 和提取強度 (retrieval strength),儲存強度指內容是否有被很好地習得和儲存,是否能在以后被記起。提取強度是指這個內容在當下能不能被記起。這兩者可以被區分。比如說,你現在度假酒店的房間號能被輕易地記起(高提取強度),但卻不可能在很久后被想起(低儲存強度);你兒時的電話號碼可能記得很牢(高儲存強度),一下子想不起來了(低提取強度),但如果被提醒就能馬上想起。

真正有效的長期記憶的目標實際上是增加內容的儲存強度。當我們學習完一個內容,儲存強度越高,提取強度降低的速度就越慢 (忘得更慢)。提取強度低的時候,你得到的信號是你“忘記”了,但這恰恰給真正的學習提供契機。

真正有效的記憶方法

1.測試比單純重復有效比起單純重復,測試更有效果,即便犯錯也能夠幫助記憶。

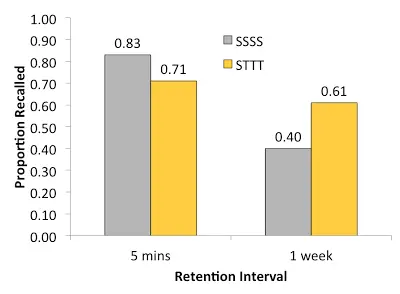

給學生一段文章來學習,一組的學生反復閱讀、學習這段文章20分鐘。另一組學生只學習了5分鐘那段文章,文章就被拿走了,然后他們得到一張空白的紙,讓他們寫下“你們能記起來的任何東西”,五分鐘后,他們拿到一張新的空白的紙,”寫下你們能記起來的任何東西“,這個測試的過程重復了三遍。也就是說,20分鐘里,第一組從頭到尾都在閱讀學習,第二組的學生只有四分之一的時間學習,四分之三的時間在重復測試前面5分鐘學的內容。

5分鐘后,他們測試了所有學生對文章內容的記憶力。一個星期后,他們又重新測試了這批學生對文章的記憶力。結果發現,當測試在5分鐘后進行,重復學習組(第一組)表現更加好,但一個星期后,結果卻反轉了,單純重復的人忘記了一半以上的內容,但那些重復測試自己的人們不僅記住得更多,遺忘的速度也大大降低了。

也就是說,盡管當時覺得自己“忘記”了,需要費更大的勁才能提取信息,儲存強度和長期記憶卻得到了更大的提升。

盡管實驗反復證明測試比重復有效,但很多時候我們拒絕測試自己,因為我們害怕忘記,害怕產生錯誤,萬一我們學習到了錯誤的記憶呢?但實驗也發現,即便在還沒開始學習的時候,我們犯的錯誤都能夠幫助記憶。

2.學習之前先測試,可以顯著提升記憶效果研究中,讓人們學一系列相關的詞語組,如“鯨魚-哺乳動物”。一些人直接學習這些詞語組,另一些人先只看到一個提示詞(鯨魚-???),猜另一個詞語,然后才看到正確的詞語組合。當提前猜測另一個詞語是什么的時候,幾乎所有的猜測都是錯誤的,但“猜測-學習”組的人卻在之后的詞語組記憶測試取得比“直接學習”組更好的成績。這也許是因為猜測主動地激發了和提示詞(鯨魚)相關的概念,這些概念幫助人們把提示詞和目標詞(鯨魚-哺乳動物)更好地結合在一起。

同樣的,在告訴人們一個外國詞匯的意思前,先讓他們猜這個詞匯的意思,先猜并且猜錯的人比直接學習這個詞匯的人后來能記住的幾率更大。然而,當他們問人們哪個方法更幫助記憶的時候,絕大多數人都說直接學習最有效,這說明大多數人并不能很好地預測什么方法能夠形成有效的記憶。

這個效果主要來源于測試時提取信息所需要付出的努力。提取的過程越費力,感覺越困難,形成的記憶就越牢固。

3.分散學習時間,而不是集中大量學習大量學習同一內容)能在短期內提升表現,但分隔開學習區間和同時學習不同內容更能有效率地提升長期記憶和學習。

比如說,當我們剛讀了一個章節,內容都還記憶猶新,再馬上重讀那章節并不會很大地提升你對內容的學習。但當我們讀完了那個章節,把它放下,去做別的事情,讓我們“忘記”剛才的內容,然后過段時間再重新拾起這個章節,我們會得到更大的儲存強度的提升。

4.同時學習不同內容,而不是專注同一內容混搭著學習不同的內容也許感覺上更難,短期能也可能降低表現,但長期來說,能形成更有效的內容儲存。

在一個實驗中,一組人在一個時間段內集中學習一個幾何形狀,做相關練習,在下一個時間段集中學習下一個幾何形狀,做相關練習,如此重復,聽起來是不是很像初中我們學幾何時候的過程?。另一組人混搭著時間學習不同的幾何形狀,隨機地得到關于不同幾何形狀的練習。當學完馬上測試時,前面集中學習組表現得更好,但一個星期后測試,結果反轉了,混搭隨機學習的組表現的更好,也就是說,混合的學習安排更能幫助有效的長期學習效果。

有效的記憶策略是困難的

關于上面說的學習策略有意思的一點是,盡管它們被反復地證明有效,人們還是傾向于重復、大量專注學習同一內容。當學生來挑選有效的記憶策略,84%的學生選擇了重復、復習,只有11%的人選了提取測試。

誤區一很多時候,我們把短期的表現錯誤地用來判斷學習有沒有效,但很多時候,表現和學習是相違背的。

誤區二我們感覺一個策略比另一個策略來的簡單,給我們的掌控感更強,但其實這些策略并不能幫助長期記憶,真正能幫助長期記憶的是那些提取強度低的,感覺較為困難的練習。

一個例子是,在學習第二語言(如英語)的時候,把一個英文單詞翻譯成中文單詞比中譯英要來的簡單,畢竟我們提取母語比提取不那么熟悉的二外簡單的多。但是研究也反復表明,相對于把二外譯成母語(英譯中),練習把母語譯成二外(中譯英)的確感覺更難,速度更慢,并更容易產生錯誤,卻能讓我們取得更好的記憶效果。這是因為我們在主動地提取相對較弱的二外,形成更深刻的記憶。

誤區三研究發現,人們對自己的學習的判斷和實際學習結果只有非常弱的關聯或沒有關聯,最慘的是,當人們覺得自己進步最大的時候,恰恰學習效果最差;當人們覺得學習得最少的時候,恰恰學習效果最強 。為什么會這樣?因為很多短期內能提升記憶的方法恰恰對形成長期記憶沒什么鳥用,短期內看不到成效的方法反而能促進長期記憶效果。

誤區四視覺化、圖像化,到底有沒有用?研究認為,采用想象視覺化來學習文本的效果相當有限并且不穩定,理由如下:

1. 能夠使用視覺化有效幫助記憶力的情況相當有限:支持視覺化效果的實驗通常使用的是能夠被輕易視覺化的敘述或短故事,而視覺化對記憶比較抽象的、概念型的文本并沒有幫助;即便對于容易想象的文本,只有在聽文本的情況下視覺化才對記憶力有幫助,而對閱讀文本沒有幫助。

2. 視覺化的效果并不穩定:視覺化的效果很大程度取決于你用什么來測試,在什么時候測試。即便對學生進行了大量的視覺化的訓練并明確指示學生用視覺化的技巧來考試,實驗仍沒有發現視覺化對閱讀理解有任何提升。

那么,要想學得快,記得住,何不來融仕國際教育的CFA班學習呢?

CFA考試、CFA課程、CFA培訓、CFA、CFA是什么、中國CFA網、融仕CFA官網